2017年5・6月

2017 年

~ 6 月 ~

| N |

G |

K |

S |

M |

K |

D |

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

| 4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

| 11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

| 18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

| 25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

|

~ 5 月 ~

| N |

G |

K |

S |

M |

K |

D |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

| 7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

| 14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

| 21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

| 28 |

29 |

30 |

31 |

32 |

|

|

2017年5・6月

< 古い方 新しい方 >

|

|

|

|

|

|

2017 年 6 月 30 日(金)

|

|

佳作 ―― あかざの朴葉寿司

アカザ料理

|

岐阜県 飛騨地方や東濃地方の初夏の

郷土料理である朴葉寿司。

ところによっては、川魚が搭載される

ことがあるの由。

今回は、たまたま入手できた アカザを

朴葉寿司の具に採用しました。

先ごろの話。

串に刺された上に 炭火でじりじりと

焼かれているアカザを 山の中の道の

駅の直売所で発見。

3匹 100円という なんだか気の毒な

値段で売られていたのを購ってきた。

こんがりとした 焼きあかざを まずは

串から ていねいに外す。

外したのを ことことと甘露煮にする。

さらに、その甘露煮を わざわざ朴葉

寿司に搭載。

あかざの朴葉寿司。

椎茸・きゃらぶき・みょうが・山椒の

葉を添えて完成。

素朴な雰囲気の一品です。

|

| 評価 |

|

|

| ・新規性 |

|

★★★☆☆ |

・手間のかかり

具合 |

|

★★★★☆ |

| ・季節感 |

|

★★★★★ |

| ・素朴さ |

|

★★★★★ |

| ・味わい |

|

★★★★☆ |

| 総合判定 |

|

★★★★☆ |

|

| Category 川魚料理・湖魚料理 |

Comment (0) Track back (0) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2017 年 6 月 26 日(月)

|

|

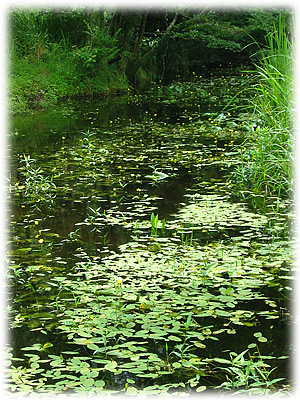

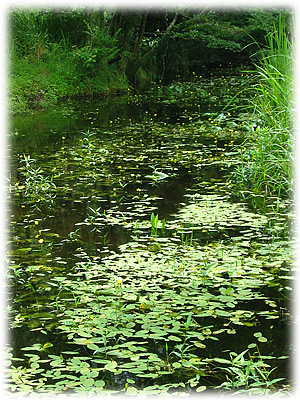

阿原池 ―― 池河内湿原

|

筌ノ川の水源とされる 池河内湿原。

福井県は 敦賀市にて。

東に向かって筌ノ川が流出している

けれど、ほぼ 四方を山に囲まれた

ような場所にある。

|

今は、もっぱら、池河内湿原と呼ば

れているけれど。

明治13年(1880年)に刊行された

「越前國敦賀郡地誌略」によると、

池ノ河内村の山中の「字 阿原池」と

書かれている。

葦原があったことに由来する名称

なのかな。

越前國敦賀郡地誌略では、阿原池は

「疋田川」の水源のひとつとされて

いる。

現在は、疋田川ではなく、筌ノ川の

水源とされているけれど。

当時は、疋田川と黒河川との合流点

から下流側が 筌ノ川と呼ばれていた

らしい。

明治45年(1912年)に発行された

「敦賀」では、阿原池は「筌川」の

水源と書かれている。

明治13〜45年の間に河川名が整理

されたようです。

|

奥の方の黄色いのは コウホネの花

|

明治45年(1912年)に発行された

「敦賀」では、名勝のひとつとして

阿原池が挙げられている

「初夏の候、満面燕子花の花、咲き

亂れ、深紫厚白打交りて、甚美なり」

と紹介されている。

また、池のそばには、トラフダケが

生えているとのこと。

希少な動植物が生息する貴重な水辺

です。

|

|

| Category 河川湖沼池塘とか |

Comment (0) Track back (0) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2017 年 6 月 15 日(木)

|

|

習作 ―― たてぼし貝と茄子のピザ

タテボシガイ料理 琵琶湖

イシガイ料理 石貝料理

|

琵琶湖特産のタテボシカイ。

現地で 石貝と呼ばれている二枚貝。

そのむき身と茄子を 生地に搭載して

じりじりと焼きました。

素材の持ち味をそのまま表に出した

というか、そのまま搭載しただけの

素朴なピザ。

和風なのか 欧風なのか、よく分から

ないけど。

まとまりがよく、なかなか趣き深い

一品です。

|

| 評価 |

|

|

| ・新規性 |

|

★★★★★ |

| ・派手さ |

|

★★★☆☆ |

| ・まともさ |

|

★★★★☆ |

・組み合わせの

良さ |

|

★★★★★ |

| ・味わい |

|

★★★★☆ |

| 総合判定 |

|

★★★★☆ |

|

| Category 川魚料理・湖魚料理 |

Comment (0) Track back (0) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2017 年 6 月 6 日(火)

|

|

ヴェラシダンザキ ―― スナヤツメ

スナヤツメ北方種の産卵

|

スナヤツメの産卵行動。

たぶん、スナヤツメ北方種。

北海道の山中の小さな川にて。

|

産卵する場所を掘削しようとして

いるらしい。

止まることなく 延々と動きが続く。

いつ始まったのか、分からない。

いつまで続くのか、分からない。

分かっていることより 分からない

ことの方が ずっと多い。

|

分かっていることより 分からない

ことの方が ずっと多い。

昨日がそうだっし、今日もそうだ。

きっと、明日もだ。

|

|

| Category いきもの |

Comment (0) Track back (0) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2017 年 5 月 30 日(火)

|

|

水雲 ―― 松齢橋

松齢鐵橋

|

松齢橋。

大正14年(1925年)に 阿武隈川に

架けられた橋。福島県福島市にて。

竣工から92年が経過して、なおも

現役の橋。

|

阿武隈川

|

昭和6年(1931年)に発行された

「福島縣案内」では、「大鐵橋に

して結構壯麗實に市内の一偉觀を

為してゐる」と紹介されている。

また、長さは96間7分、工費総額は

289800円あまりとのこと。

すごいものなのかどうか、分かり

にくいけれど。

当時の技術や物価を勘案すると、

一大事業と呼ぶべき規模のよう

です。

|

今の松齢橋は、通勤や通学のルート

として重用されている。

自転車の通行量が 意外なことに多い。

先代の松齢橋も 阿武隈川を渡る重要な

ルートだったらしい。

大正2年(1913年)発行の「福島縣

名勝誌」では、「樞要の橋梁にして

蠶業學校、農事試驗塲に至る皆此橋

依らさるへからす」とあり、先代も

重用されていたことがうかがわれる。

|

現在、この橋を通行できる車両の

重量は、13トンに制限されている。

13トンというと、徒歩の場合でも、

平均体重150キロの力士87名以上が

パレードを行う際は、十分な間隔を

保って行進する必要があります。

武骨な雰囲気の橋だけど。

部材を陽に透かして眺めてみれば、

華奢なようにも見える。

|

大正生まれの橋。

現在の技術では、もう採用される

ことはないであろう構造。

負担を軽減するために 重量制限を

堅持しつつ、この先も現役の橋と

して活用されますように。

|

|

| Category 河川湖沼池塘とか |

Comment (0) Track back (0) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2017 年 5 月 26 日(金)

|

|

試作 ―― きゅうりうおドッグ

キュウリウオ料理

胡瓜魚料理 ホットドッグ

|

きゅうりうおドッグ。

北海道産のキュウリウオをフライに

して、それをサイズのやや合わない

パンに無理やり搭載しました。

付け合わせは、薄切りの きゅうりと

プチトマト。

タルタルソースを含めて、緑と赤と

白の三色をまとったホットドッグ。

イタリアやハンガリーやブルガリアの

国旗を連想させる色の組み合わせなの

だけど、それらの国々とは まったく

関係のない一品。

そして、ホットドッグ発祥の地である

アメリカらしさが希薄な一品。

とはいえ、北海道らしい料理にも見え

ない一品。

まあ、いいか。

宇宙人の友達ができたら、地球の郷土

料理だと吹き込んで、ふるまってくれ

よう。

|

| 評価 |

|

|

| ・新規性 |

|

★★★★★ |

・この組み合わせに

した動機のなさ |

|

★★★★☆ |

| ・調理の手間 |

|

★★★★☆ |

| ・盛り付け |

|

★★★☆☆ |

| ・味わい |

|

★★★★☆ |

| 総合判定 |

|

★★★★☆ |

|

| Category 川魚料理・湖魚料理 |

Comment (0) Track back (0) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2017 年 5 月 16 日(火)

|

|

薄こしあん色 ―― カワモズク

|

カワモズク科の紅藻の1種。

極東の島国の小さな湧水池にて。

ここでは、わずか3mというごく狭い

範囲にしか生育していない。

この湧水池は、 水質は良好だけど。

生息基盤としては、極端に小規模な

水域。

幸いなことに、水量が安定している

ようで、今のところは 生育に問題は

ない模様。

|

赤系統の色で、小さめのカワモズク。

素人には同定が困難なので、種名は

さっぱり分からないけれど。

これと同じようなものは、この地域

では、ここでしか発見できていない。

希少な種。たぶん。

|

今まで、茶色や緑色のカワモズクは、

見たことがあるけれど。

初めて見る 赤系統の色のカワモズク。

暗めの薄紅色というべきか。

あるいは、薄めの こしあん色という

べきか、淡い お汁粉色というべきか。

|

カワモズクの周囲には、これまた

見たことのない 緑色の寒天状の

藻類がある。

これまたカワモズクと同様の ごく

狭い範囲にしか生育していない。

これも珍しいものなのかな。

|

緑色のは、Chaetophora属の緑藻の1種?

カエトフォラ ケトフォラ タマモ

|

正体の分からない 薄こしあん色の

小さめのカワモズク。

そして、やはり 正体の分からない

緑色の寒天状の藻類。

狭いながらも水質が良く、そして、

こんな藻類が生育している特異的な

湧水池。

この希少な藻類と 貴重な湧水池が

22世紀まで残りますように。

|

|

| Category いきもの |

Comment (0) Track back (0) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2017 年 5 月 7 日(日)

|

|

りっか ―― 膿川

|

膿川。小矢部川水系 渋江川の支流。

富山県は 小矢部市にて。

のどかな農村の風景にそぐわない

変わった名称の川。

江戸時代後期 文化文政の頃に輯録

されたという「越中地志」には、

「うみ川 源氏嶺續南谷ヨリ流出」

とだけ書かれている。

|

膿川の上流部は、こともあろうか、

地獄谷という名が付けられている。

地獄谷の周辺は、倶利伽羅峠の古戦場。

倶利伽羅峠の戦い

平安時代末期の寿永2年(1183年)に

源義仲と平維盛との戦いがあった場所。

|

奥の山のあたりが古戦場

|

源氏方は、夜、松明を角につけた牛を

平氏方の陣に突入させる「火牛の計」と

いう奇襲攻撃を行ったのだとか。

そして、不意を突かれた平氏方の将兵が

谷に追い落とされ、多くの犠牲者が出た

という。

その谷が 地獄谷と呼ばれている。

|

明治42年(1909年)に発行された

「富山縣紀要」には、「平軍潰敗、

南壑に堕ちて死する者一萬八千餘、

滿壑屍を以て填む、今此谷を地獄谷

又は馳入谷と稱す」とある。

現地にある看板によると、平氏方の

将兵の死骸から流れ出た血や膿が川

となり、それが「膿川」という名の

由来になったとのこと。

800年以上たった今でも、重々しい

記憶が残されている。

|

松尾下橋

|

今は、穏やかな風景が広がっている。

この先は、穏やかでありますように。

|

|

| Category 河川湖沼池塘とか |

Comment (0) Track back (0) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2017 年 5 月 3 日(日)

|

|

秀作 ―― かじかの南蛮漬け

カジカ料理 鰍料理

カジカ大卵型料理

|

日差しが強くなり、涼味が快い季節が

近づいて参りました。

かじかの南蛮漬け。

薬味と酸味を効かせて こしらえた一品。

シンプルだけど。

おいしい魚には、こういう手堅い調理

方法が やはり好ましい。

酒だ。酒。

|

| 評価 |

|

|

| ・新規性 |

|

★★★★☆ |

| ・奇抜さ |

|

★★★☆☆ |

| ・ご飯との相性 |

|

★★★★☆ |

| ・地酒との相性 |

|

★★★★★ |

| ・味わい |

|

★★★★★ |

| 総合判定 |

|

★★★★☆ |

|

| Category 川魚料理・湖魚料理 |

Comment (0) Track back (0) |

|

|

|

|

|

|

|

ひょうし

V

これまでの記事

V

2017 年

〜 5・6 月 〜

< 古い方 新しい方 >

- - - - - - - - - - - - - - -

〜 ここの記事 〜

佳作

あかざの朴葉寿司

阿原池

池河内湿原

習作

たてぼし貝と

茄子のピザ

ヴェラシダンザキ

スナヤツメ

水雲

松齢橋

試作

きゅうりうお

ドッグ

薄こしあん色

カワモズク

りっか

膿川

秀作

かじかの南蛮漬け

- - - - - - - - - - - - - - -

〜 コメント 〜

ないよ

- - - - - - - - - - - - - - -

〜 トラックバック 〜

ないってば

- - - - - - - - - - - - - - - - -

|